展望“十四五”(1) | 打通成果转化“最初一公里”,北京经开区将用这五招培育尖端科技

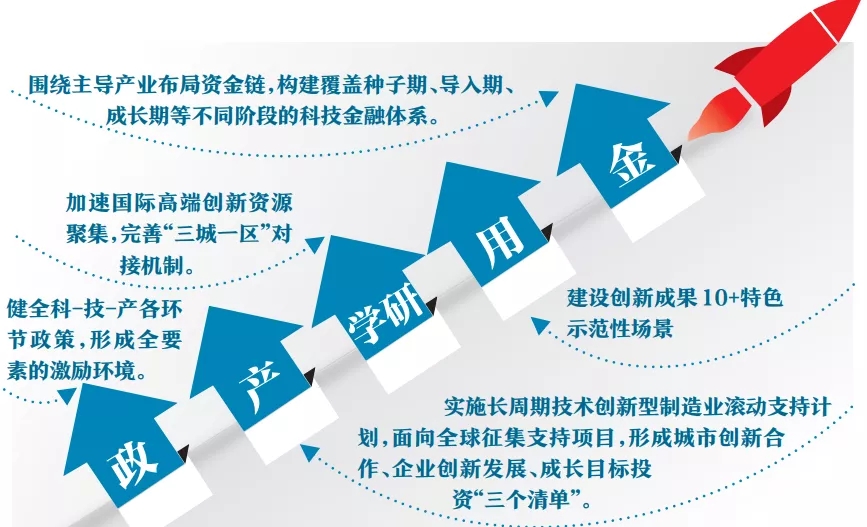

在日前发布的《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》中,明确提出要探索建立政产学研用金深度融合的新机制、新模式,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新,加速科技成果向现实生产力转化,提高创新链整体效能。

“政”

“十四五”期间,北京经开区将健全科-技-产各环节政策,形成面向国内外科研人员、企事业单位和转化服务机构全要素的政策激励环境。其中,研究制定实施促进科技成果转化专项政策,通过建立健全科技成果、知识产权归属和利益分享机制,细化四大主导产业关键技术攻关、创新平台建设、技术集成应用示范、产业协同创新等环节有关要素的支持激励措施,提升科研条件通关便利化水平。

“产”

“十四五”期间,北京经开区也提出了新的服务保障。制定实施长周期技术创新型制造业滚动支持计划,计划覆盖中试、小批量生产、规模生产全过程,扶持创新型小企业实现可持续发展。

“学研”

为了打造国际创新转化基地,北京经开区持续发挥龙头企业的海外资源整合优势,加强国家海外人才离岸创新创业基地建设,推动挂牌一批离岸创新中心落地,今年三季度,北京经开区将再挂牌一批离岸创新中心,加速国际高端创新资源聚集,主动融入全球科技创新网络。

“三城”的科技成果转化,重点在于北京经开区与“三城”之间人才、技术、市场、资金的有效联动。完善“三城一区”双向对接机制,举办北京经开区与“三城”之间的项目路演活动和科技成果供需对接会,布局建设医药健康等领域专业开放成果转化平台,引导北京经开区科技企业孵化器对接“三城”创新创业资源。通过国家技术转移中心、生物医药园等专业平台的建设,集中打造尖端科技成果转化承载平台,对尖端科技成果转化开展全过程、贴身服务帮扶,提升北京经开区“育宝”“孵宝”能力。

“用”

“十四五”期间,北京经开区将鼓励经过充分验证的智能网联汽车等新产品在政策先行区率先开展试运行及商业运营服务,健全对新兴产业包容审慎的监管政策,实行“容缺登记”机制,通过行政指导、约谈告诫等柔性监管方式,引导和督促企业依法经营。并通过建设北京经开区创新成果10+特色示范性场景,打造常态化新技术新产品集中展示与集中应用场景平台,让企业在这里形成创新活力、打造应用场景。

“金”

“十四五”期间,北京经开区每年将面向全球征集支持项目,提供种子资金、商业顾问、创业教育等个性化支持,打通前沿科技创新成果走向商业化的最初一公里。同时,完善科技成果转化发布机制,形成城市创新合作、企业创新发展、成长目标投资“三个清单”,持续推进加速器等平台专业化、社会化、高水平发展,形成技术评估、交易、孵化全链条服务能力。

对于企业发展壮大过程中所需要的金融支撑,在“十四五”规划中也有体现。围绕主导产业布局资金链,构建覆盖种子期、导入期、成长期等不同阶段的科技金融体系。在企业创办初期,通过天使投资和北京经开区人才基金作用,打造国内知名天使投资机构集聚区。在企业发展中后期,通过北京经开区创新资金、社会风投,加大对高端科研成果在区内落地孵化的支持。在企业成长期,研究制定实施科技金融融资风险政府补贴机制,支持开展科技创新型企业投贷联动试点,通过引入科技保险、融资租赁在内的配套金融服务机构,提升创新型企业融资能力。

未来五年,北京经开区将持续利用政策引导、人才引进、金融扶持等方式吸引众多优质项目转化落地,用全方位的链条式服务促进企业全周期发展,为入驻的尖端科技成果转化项目提供集成式创新创业服务,实现信息高效精准对接,打造全链条专业化创新服务体系。

- 相关新闻